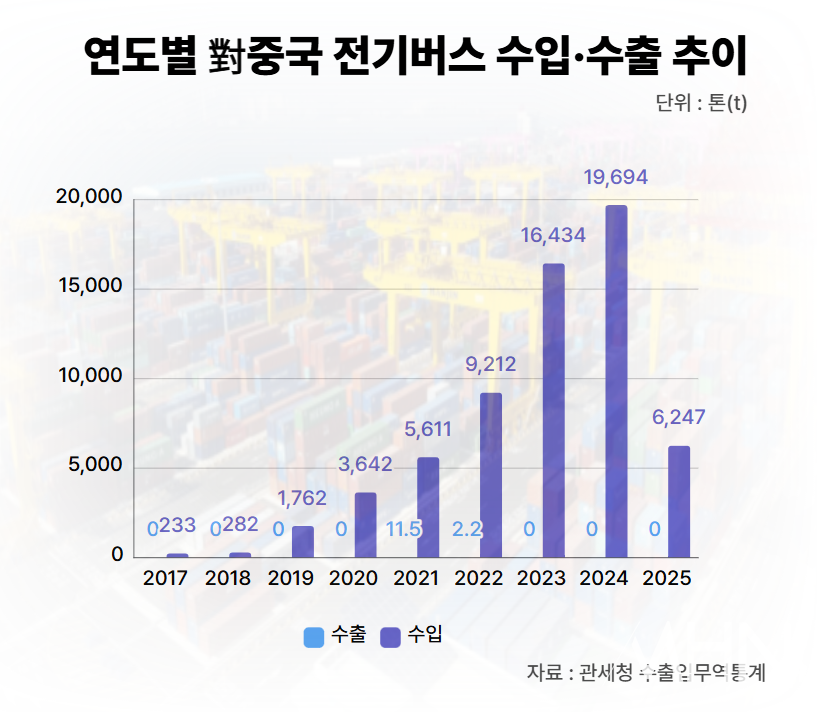

(MHN 이주환 기자) 한국이 중국에 전기버스는 손에 꼽을 만큼만 내보내고, 중국산은 수천 대를 들여오는 ‘기울어진 무역’이 고착되고 있다.

27일 관세청 통계에 따르면 전기버스 수출입이 시작된 지난 2017년부터 올해 6월까지 대(對)중국 수출량은 20t, 같은 기간 중국산 수입량은 63,121t으로 누적 집계됐다. 전기버스 1대 중량을 약 12t으로 보면, 한국이 중국에 약 1.7대분을 수출하는 동안 중국은 한국에 약 5,260대분을 공급한 셈이다. 격차는 중량 기준 약 3,000배에 달한다.

배경으로는 중국의 자국 우대 보조금 정책과 한국의 보조금 역진성이 동시에 지목된다.

중국은 2023년까지 주행거리·에너지 밀도·배터리 종류·구동 모터 등을 묶은 ‘신에너지차 권장 목록’을 매월 발표해 보조금 심사에 활용했고, 자국산 배터리를 장착하지 않은 한국산 전기차를 대상에서 제외한 사례도 반복됐다.

이에 비해 한국은 국산·수입산을 가리지 않고 동일한 조건으로 보조금을 지급해 중국산의 가격 경쟁력을 키웠다는 비판이 나온다. 정부가 2030년까지 무공해차 350만 대 보급 목표를 추진하며 전기버스 지원을 확대하는 과정에서 보조금 배분의 ‘중국산 쏠림’도 확인됐다.

실제로 2021~2023년 3년간 환경부가 수도권에 지급한 전기버스 보조금 2,857억 원 중 절반이 넘는 1,454억 원(50.9%)이 중국산 구매에 쓰였다. 가격이 상대적으로 저렴한 중국산 전기버스가 보조금 경쟁에서 유리해지며 국내 시장 잠식이 가속됐다는 분석이다.

김필수 대림대 자동차학과 교수는 “중앙정부 차원의 보조금은 현재 폐지됐지만 개별 성 단위에서 진행되는 지방보조금은 여전히 자국 기업을 우대하는 방식으로 지급된다”며 “한국은 국내산·수입산에 대한 차별 없이 동등하게 보조금을 지급해왔기 때문에 중국 기업의 시장 침투가 용이한 측면이 있었다”고 지적했다.

수입 공세는 수치로도 확인된다. 지난해 중국산 전기버스 수입액은 2억5,522만달러로 사상 최대를 기록했다(전년 대비 +10.4%). 점유율도 2021년 33.2% → 2023년 50.9%로 뛰었고, 2023년에는 중국산 도입 1,372대가 국산 1,321대를 넘어섰다.

지난해 점유율이 36.6%로 낮아졌지만, 국내 신규 전기버스 3대 중 1대는 여전히 중국산이었다. 아울러 산업통상자원부 무역위원회의 용역으로 아이앤아이산업리서치가 진행한 ‘전기상용차 산업경쟁력 조사’에 따르면 2023년 중국 전 세계 전기버스 수출액(16억9,595만달러) 중 대한국 비중이 13.3%로 1위, 한국이 최대 수출처를 차지했다. 반면, 우리와 환경이 유사한 일본의 경우 해당 비중이 3.2%에 불과하다.

핵심은 가격 구조다. 승용차와 달리 버스는 총소유비용(TCO)이 구매 판단을 좌우한다. 국산은 주로 NCM(삼원계) 배터리를 쓰는 반면, 중국산은 LFP(리튬인산철) 채택으로 차량가를 낮춘다. 업계는 중국산이 국산 대비 약 1억원의 가격 우위를 갖는 것으로 본다. 이 격차에 지방 보조금까지 더해지면 수익성 민감한 운송사업자들의 선택이 중국산으로 쏠릴 가능성이 커진다.

정부도 제도 손질에 나섰다. 논란 이후 보조금 체계를 에너지 밀도 중심으로 개편해 고에너지밀도 배터리 장착 차량에 더 많은 보조금을 지급하도록 바꿨고, 내년부터는 대형 전기 승합차 보조금 지급 기준(에너지 밀도)을 365Wh/L → 530Wh/L로 상향하기로 했다. 이에 따라 LFP 위주의 중국산은 보조금 수령이 어려워질 소지가 있다.

다만 업계에선 “보조금이 줄어도 절대가격이 워낙 낮아 수입세는 계속될 수 있다”며 무역구제·검사·인증 강화, 국내 가격 현실화 등 패키지 대책을 주문한다.

현장의 해법 제안도 분명하다. 업계 관계자는 “국내 시장 보호와 국산 판매량 확보를 위해 구매보조금 지침 강화, 검사·인증 제도 개선, 국내 제조사의 가격 인하 유도가 필요하다”고 했다.

김필수 교수는 “통상 문제로 보조금 차등이 어렵다면 급속충전기 설치 의무화 등 시장 진입 비용 부과 같은 간접 규율도 고민할 만하다”고 조언했다.

국산 일부 모델이 핵심 모듈에 중국산 부품을 쓰는 현실까지 감안하면, 중국산 전기버스의 실질 점유율은 60~70%에 달한다는 평가도 나온다.

결국 과제는 가격·기술·정책을 동시에 건드리는 ‘입체적인 처방’이다. 배터리 원가 구조 개선과 플랫폼 공동화, 품질 표준·안전 인증 고도화, 표적형 보조금과 무역구제의 정합성 확보를 병행하는 종합 해법이 마련돼야 ‘확 기울어진’ 전기버스 무역의 균형추를 되돌릴 수 있다.

사진=MHN 이주환 기자(그래프 제작), 비야디, 하이거